Category — EUA 2013

Balanço: 17 dias de Estados Unidos

Fotos (01 a 09): Liliane Callegari

Fotos (10 a 17): Marcelo Costa

Dezessete dias, quatro cidades. Acostumado a viagens mais longas, de 40 dias, uma viagem com a metade do tempo parece pedir mais e mais e mais. Mesmo nos Estados Unidos. Mudou a América ou mudei eu? “Vocês moram no Brasil? É um país muito bonito”, diz a senhora no ponto de ônibus. “Mas tem seus problemas”, comentamos. “A América também tem seus problemas”, ela encerra a questão. Embora o capitalismo desenfreado e a busca pelo milhão ceguem, meu olhar sobre a terra de Obama amaciou o julgamento.

Bem provável que esse novo olhar seja devido às cidades que visitei nesta viagem. Da primeira vez, em 2011, foram São Francisco, Los Angeles, Nova York e Chicago. Agora, Nashville, Memphis, New Orleans e Nova York. Na primeira, Califórnia. Na segunda, extremo Sul. Lembro-me de um cara no show do Rush, no Madison Square Garden, dizendo: “Você vai pra Califórnia? As pessoas lá são estranhas” (risos). Não as achei estranhas, mas a pobreza latente e a sensação de falta de preocupação para com o outro me irritaram.

O extremo sul, no entanto, é caipira. E para quem cresceu em uma cidade de 200 mil habitantes que parecia não ter mais de 100 pessoas, muda tudo. Nashville tem 600 mil habitantes e o desenho de uma cidade norte-americana clássica: o centro pequeno e recuperado por um bom prefeito pensando no marketing do turismo, e tudo o mais a uma distância que lhe obriga a ter um carro. O transporte público é usado apenas por pessoas de baixa renda, e, por isso, a espera é secular: passa um agora, outro daqui uma hora. E olhe lá.

Ainda assim, Nashville vive o boom do country, uma música tradicionalista, vestida de babados, botas de couro e fivelas enormes de cinto. As ruas do centro são bonitas. Os bares que superlotam a Second Street e a Broadway começam a exibir candidatos a Garth Brooks e Taylor Swift logo de manhã, e a balada segue noitada adentro. Se você gosta de country é um paraíso. Se não, vale passar na Third Man Records, na Grimmeys, na Blackstone Brewery, no Museu do Country (e no Estúdio B) e, bora seguir viagem.

Memphis é outra coisa. Memphis é mais… real. Também com mais de 600 mil habitantes, a cidade respira blues e rock, e blues e rock não está na moda (esqueça o Black Keys, hoje eles são pop de boa safra, mas pop não é blues). Há uma insegurança no ar. Um peso. Talvez o mesmo ou parecido com o que senti em Berlim. E apenas corrobora essa questão o fato de Graceland ficar em segundo plano no mapa da cidade. Ela está lá encravada na Elvis Presley Boulevard, quase 40 minutos de ônibus do centro da cidade. E a cidade só pisca o olho para Elvis.

Aqui, uma visita ao Sun Studios e ao Stax Museum pode trazer lágrimas aos olhos enquanto o National Civil Rights Museum fará você entender melhor a cidade, os Estados Unidos, e você mesmo. Fará você sentir um pouco de nojo dos antepassados, mas é um nojo necessário. Como pudemos ser tão animais? Ainda assim, podemos argumentar que as pessoas são iguais, mas será que elas acham o mesmo? É terrível sentir-se minoria ao entrar em um ônibus. 2013. No fim, a grande questão: do que sentimos medo? De nós mesmos.

New Orleans é uma paixão. Você precisa atravessar um enorme mangue em uma ponte interminável por dezenas de quilômetros (não confie no tanque de gasolina na reserva) até chegar à cidade que já foi colônia francesa, depois espanhola, e recebeu influencias dos países da América Central até ser comprada pelos Estados Unidos no começo de 1800. O dinheiro, no entanto, não apaga a história de uma cidade que é um choque constante de costumes, o que, óbvio, só poderia resultar em uma das melhores músicas do mundo, o jazz.

Ao contrário de boa parte das cidades norte-americanas afundadas em fast foods (é impressionante a quantidade de réplicas do McDonalds), New Orleans tem uma cena culinária excelente baseada em influências cajun e creole, uma mistureba de influencias francesa, espanhola, portuguesa, italiana e africana. Comida rústica e saborosa tendo como base frutos do mar (muito camarão), arroz, cebola, pimentão, aipo, pimenta Cayenne, salsichas especiais (algumas com carne de cobra) e o que tiver na geladeira. Fiquei fã do Jambalaya.

Andar pelas ruas de New Orleans é andar sobre uma cidade condenada, que vive a custa de diques que seguram as águas do Lago Pontchartrain?, e o Tour Katrina, mais informativo do que trágico (ainda mais com uma guia como a Carol, uma senhora que não poupa críticas ao governo, seja municipal, estadual ou federal), mostra que a cidade vive o fantasma da inundação, o que explica a população de quase 600 mil pessoas em 2005 ter diminuído para 350 mil em 2013. E por que essas 350 mil pessoas continuam aqui? Porque New Orleans encanta.

Esse pequeno passeio pelo Extremo Sul foi decisivo para encontrar uma América que olha em seus olhos, conversa com você em pontos de ônibus e parece mais amigável. Ainda assim, um carro faz total diferença em Nashville e Memphis (um pouco menos em New Orleans, onde o ótimo transporte público atende a todos, a não ser que você queira esticar até a capital do Estado, Baton Rouge, ou queira fazer passeios exóticos), e, principalmente, na ligação entre as cidades (mas encarar um ônibus Greyhound é uma baita experiência também). Ah, e é um turismo de terceira idade. Lembre-se: o rock and roll já passou dos 50 anos…

“Para onde vocês vão”, pergunta o atendente da Delta no aeroporto Louis Armstrong, em New Orleans. “New York”, respondo. “Ahhh, The Big Apple”, ele comenta com certo ar sonhador que parece exibir um sonho norte-americano de também conhecer a grande cidade. Se Nova York parece seduzir os próprios norte-americanos, o que dirá de mim. Difícil exprimir em palavras a sensação de caminhar por estas ruas, mas talvez o fato de querer morar aqui dimensione o imenso desejo que a cidade causa no individuo.

Claro, a América atenciosa ficou para trás, mas para quem vive em São Paulo, Nova York é apenas uma megalópole que deu certo. Há problemas, sim, mas tudo parece funcionar. A correria, a busca desenfreada pelo dinheiro, a força do capitalismo, tudo isso está vivo e pulsando em Nova York, mas também há permissão para fuga em parques, museus, shows, restaurantes. Embora boa parte da população gaste seu tempo de translado em metrôs com joguinhos no celular, Nova York oferece muito mais, e quero voltar, de novo e de novo.

O saldo final foi positivo, e até faz desejar outra viagem. Quero me aprofundar em Chicago (os três dias da viagem anterior apenas instigaram o desejo) assim como dar uma segunda chance para São Francisco. Quero conhecer St. Louis e Washington. Quero mergulhar na sensacional escola norte-americana de cervejas artesanais. Quero ver shows no Fillmore, no Terminal 5, no Bowery, no Music Hall Williamsburg. Quero ir ao Lollapalooza Chicago e ao Outside Lands, em São Francisco. Um dia. O diário com o roteiro detalhado está aqui. Até a próxima.

TOP CIDADES

1) New Orleans

2) New York

3) Memphis

4) Nashville

TOP SHOW

1) Palma Violets no Music Hall Williamsburg (NY)

2) Mudhoney no Music Hall Williamsburg (NY)

3) Frank Black e Reid Paley no no Music At The Mint (NO)

4) Band of Horses no Ryman Audithory (NA)

5) Peter Murphy e Ours no Webster Hall (NY)

TOP CERVEJAS

On Tap

1) Yazoo Rye Saison, de Nashville (TE)

2) Brooklyn Fiat Lux, de Nova York (NY)

3) Turtle Anarchy Rye IPA, de Franklin (TE)

4) Rolle Bolle, de Fort Collins (CO)

5) Shock Top Belgian White, de Saint Louis (MI)

Em Garrafas

1) Brooklyn Silver Anniversary Lager, de Nova York (NY)

2) Flying Dog Gonzo Imperial Porter, de Frederick (MA)

3) Dogfish Head Immort Ale, de Milton (DE)

4) Old Rasputin, de Fort Bragg (CN)

5) Triple Exultation Old Ale, de Fortuna (CA)

TOP BREWPUBS / RESTAURANTS

1) The Flying Saucer, Memphis

2) Blackstone Brewery, Nashville

3) Snug Harbor, New Orleans

4) Sweet Water, Nova York

5) Local Gastropub, Memphis

TOP SODAS

1) The Wizard of Oz Cherry Cola

2) Zombie Brain Juice

3) Bacon Soda

4) Cream My People

5) Dr. Pepper

TOP LUGARES

1) National Civil Rights Museum, Memphis

2) MoMA, Nova York

3) Music Hall Williamsburg, Nova York

4) The Saucer Mission, Memphis

5) Chelsea Market, Nova York

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 20, 2013 No Comments

EUA 2013: Tom’s Restaurant e Met Museum

No domingo, último dia da viagem, Nova York amanheceu deliciosamente ensolarada, e saímos para tomar café quase às 10h. Lili queria comer panquecas, e eu queria visitar mais um local de cultura pop, então partimos em direção ao Tom’s Restaurant, que muita gente conhece pela fachada, que foi usada na série Seinfeld (a equipe decidiu construir a parte interna em estúdio), mas também já ilustrou letra de música de Suzanne Vega e recebeu Obama nos tempos em que ele era apenas um estudante da Columbia, ao lado.

O local é charmoso e parece muito um restaurante universitário, com muita gente jovem ocupando suas mesas para uma refeição rápida (se tivesse wi-fi, fácil que a galera passaria mais tempo lá – eis um dos hits do Starbucks). Claro, uma parte das pessoas que o frequenta, o faz pensando no seriado de Seinfeld, que está pelo ambiente em capas de revistas e pôsteres autografados. Pedi um hambúrguer, razoável, mas recomendo veementemente o milk-shake – provei o de chocolate, ótimo. Lili também aprovou as panquecas de strawberry.

Devidamente alimentados partimos para o último desafio turístico da viagem: passar rapidamente pelo Metropolitam Museum of Art, “um dos maiores centros de arte do mundo”, segundo o guia de bolso que carrego pra cima e pra baixo. O Met, como é conhecido, é o maior museu de arte dos Estados Unidos, e um dos três maiores do mundo contando com mais de dois milhões de obras, divididas entre dezessete departamentos. Depois de ler isso fica difícil dizer “não gostei tanto assim dele”, mas preciso ser sincero: não gostei tanto não. Ou melhor, gostei, mas não entra na lista dos preferidos.

Imagino que alguém que nunca tenha entrado num grande museu, e caminhe pelos corredores do Met, irá se apaixonar completamente por ele. No meu caso, porém, entro pela porta da Quinta Avenida carregando outros 20 museus nas costas, e isso acaba colocando uma série de questões em perspectiva, sendo que a principal, para mim, é de que é muito bacana o Met ter salas inteiras com obras de Cezanne, Degas, Manet, Monet, Pissaro, Matisse e outros, embora a obra definitiva de cada um destes mestres esteja em outros museus.

Longe de ser uma questão “quantidade x qualidade”, afinal estamos falando de um acervo com obras como “Os Músicos” (1595), de Caravaggio; “Os jogadores de cartas” (1890/1892), de Paul Cézanne; “Portrait of Gertrude Stein” (1906), de Picasso; o clássico “Self-Portrait with Straw Hat” (1887), de Van Gogh; “Girl By The Window” (1921), de Matisse; “Le Grenouilerre” (1869), de Monet; ou o belo comparativo dos “Jardins de Tuileries” (1899), em Paris, numa tarde de inverno e numa manhã de primavera, de Camille Pissarro, e muito mais, mas mesmo com dois milhões de peças, falta algo.

Talvez a desorganização do museu neste domingo, com várias salas fechadas, tenha colaborado com o descontentamento, afinal não há como sair feliz de um museu que tem cinco belas obras de Johannes Vermeer no acervo, e não ter visto nenhuma. Se serve de atenuante, o cachorro quente na frente do museu é um dos melhores de rua de Manhattan, e ainda havia um quinteto mandando num coral vocal acompanhado apenas de baixolão e fazendo bonito em classes da soul music. Deviam estar lá dentro, não na escadaria.

Observações feitas, hora de fechar as malas. O trajeto até o shuttle para o aeroporto JFK é cansativo, mas em tempos de vacas magras (não são só os Estados Unidos que estão em crise financeira, eu também estou), vale a pena o esforço. O bom é que todo cansaço do translado bate forte assim que a gente senta na poltrona do avião, e não quer pensar em mais nada além de voltar pra casa. O voo sai às 22h50 e acordo quebrado e sonado às 9h, mas feliz por observar São Paulo crescendo pela janela do avião. É sempre bom voltar pra casa, mesmo quando a viagem é repleta de momentos especiais.

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 14, 2013 No Comments

Feira no Brooklyn e Mudhoney ao vivo

O sábado em Nova York começou chuvoso, mas logo o cinza venceu a água deixando tudo nublado. O plano original consistia de visitar a Brooklyn Flea Market, feirinha no estilo da que acontece na Praça Benedito Calixto, em São Paulo. Segundo o site, com chuva ou sol, a feira acontece todo sábado em Fort Greene e aos domingos em Williamsburg, pertinho do Music Hall – as sextas eles publicam a programação.

A Brooklyn Flea Market do sábado acontece em uma quadra de basquete, e chegamos no momento em que algumas bancas ainda começavam a serem montadas. Feirinhas são iguais em todo o lugar do mundo. Tem a moça que vende variedades malucas de chocolate, a outra que vende sabonetes perfumados (segundo Lili, há uma cota obrigatória para cada feira que obriga a presença de sabonetes), bancas de comida e, claro, vinis.

Sai feliz com alguns vinis, e recomendo ir atrás da banca do Evan, da Jones Music. Ele deixa três caixas à mostra: uma com vinis de 5 dólares, outra de 8 dólares e uma terceira de 10 a 20 dólares. Foi nesta última que encontrei a versão original de “Sticky Fingers”, dos Stones, com direito a zíper e tudo. Minha conta deu 58 Obamas, e eu já estava feliz, mas Evan se desculpou: “Cara, não posso te dar muito desconto porque, você sabe, o material é bom e não vendo no atacado. Tudo bem 55?”. Eu nem tinha pedido desconto.

Se seguíssemos o plano original, iriamos bater cartão na Brooklyn Brewery, mas minha mala superlotada de cervejas e o cansaço descomunal me fizeram partir para a próxima aventura: levar ou não o box em vinil dos Beatles, US$ 299 na Kim’s da Primeira Avenida? Fiquei lá olhando pra ele uns 15 minutos. Parava, olhava outro vinil, voltava, pensava. No fim, acabei desistindo da compra. Definitivamente (como descobri no dia seguinte), não iria caber na mala – mas vou sonhar com ele…

O sábado ainda arriscamos uma nova iguaria do Soup Man (para confirmar se a sopa era boa mesmo, e é) e um baita show do Mudhoney no Music Hall of Williamsburg, mesmo lugar que dias atrás tinha recebido o Palma Violets com festa. O site anunciava que ingressos ainda estavam à venda, mas na porta, após encontrar uma amiga, Thaissa, um balde de água fria: sold out. O pânico durou uns três minutos, até um cara aparecer e oferecer um par de ingressos.

Se fosse no Brasil, diante da nossa cara de desesperados (o show começaria em 5 minutos), fácil que o cara enfiaria a faca e cobraria o triplo, no mínimo o dobro, mas a noite de sábado em Nova York (assim como aconteceu na entrada de um show da PJ Harvey em Amsterdã: “Tô vendendo pelo preço que paguei”) estava salva por um preço mais baixo que o que estava sendo praticado na bilheteria na hora do show: 20 doletas cada (estava 25 na porta).

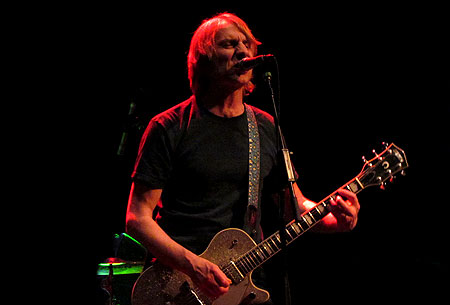

Deu tempo de entrar, pegar uma cerveja e encontrar um lugar para ver Mark Arm e compania abrirem o show com duas porradas do recém-lançado “Vanishing Point” (“Slipping Away” e “I Like It Small”) e depois seguir intercalando canções novas com clássicos da estirpe de “Suck You Dry”, “Sweet Young Thing (Ain’t Sweet No More)”, “Judgement, Rage, Retribution and Thyme”, “No One Has” e, claro, “Touch Me I’m Sick”. Eu já havia visto o Mudhoney oito vezes antes desse show, e esse foi, possivelmente, um dos melhores sons que já ouvi deles ao vivo.

O mérito vai pro espaço aconchegante e de acústica impecável do Music Hall of Williamsburg, e, claro, para a banda, que enfileirou 22 canções (sete destas, novas) em pouco mais de 70 minutos de show, incluindo o bis que foi aberto com outro hino, “Here Comes Sickness”, e fez a festa da turma do pogo em versões rápidas e sujas de “The Money Will Roll Right In” (Fang) e “Fix Me” (Black Fag). Em certo momento, parecia ter mais gente sobrevoando o público de pernas pra cima em stage diving do que na Times Square. Bonito de ver.

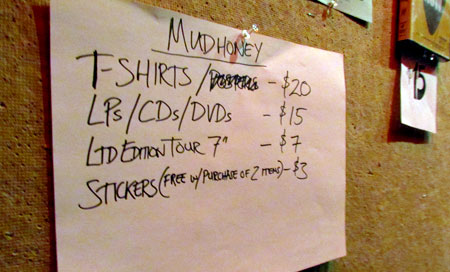

Show findo, a fila na banquinha da banda estava prestes a esgotar o pôster da noite (20 dólares), e trazia CDs, vinis e o DVD do documentário “Mudhoney I’m Now” (2012) com o mesmo preço, 15 dólares, o que faz observar como o mercado brasileiro de música, que já foi um dos maiores do mundo, está completamente atrasado e perdido. Vinil aqui é artigo de luxo. Na banquinha do Mudhoney, a edição caprichadíssima de “Vanishing Point”, com capa em alto relevo, cartão para download do álbum em MP3 e vinil transparente saia pelo mesmo preço do CD.

Peguei um exemplar do vinil e também do compacto exclusivo da tour (US$ 7) com três faixas: “New World Charm”, “The Swimming in Beer” e “The Swimming in Beer Blues”. Noitada feliz. A volta para Manhattan foi rápida (nada como viver em uma cidade com transporte público disponível 24 horas por dia) e bastante agitada, pois enquanto eu partia para colocar a carcaça para descansar, centenas de pessoas lotavam os corredores do metrô em direção de alguma balada noturna de sábado. Se eu não tivesse tão acabado… Abaixo, a integra do show do Mudhoney no Brooklyn.

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 14, 2013 No Comments

EUA 2013: Algumas coisas em Nova York

Na primeira vez que estive em Nova York, em 2011, cheguei à cidade no começo do mês de abril, e a primavera havia acabado de começar, mas o tempo cinza e as árvores nuas ainda eram retrato de um frio e longo inverno. Desta vez, porém, pisei na cidade um mês depois, já em maio, e a situação mudou completamente: as árvores estão tomadas por folhas e flores e a cidade parece mais animada, ainda que os dias comecem frios na parte da manhã para ir esquentando levemente durante o dia.

É nesse período que uma cidade tão bem desenhada como Nova York, e principalmente Manhattan, ganha vida em seus parques e áreas de lazer. A High Line, por exemplo, um parque suspenso com mais de 16 quadras de extensão feito sobre um antigo trecho de linha de trens (é o mesmo que fechassem o Minhocão, em São Paulo, e fizessem uma grande área de lazer), que já é um dos novos cartões postais da cidade, estava lotada no meio de uma sexta-feira ensolarada com pessoas lendo, tomando sol ou simplesmente caminhando.

Dois dias antes, porém, a cidade amanheceu chuvosa, e a melhor saída era escolher um museu, e no nosso caso optamos pelo The Museum of Modern Art, o MoMA – desde então, um de meus museus preferidos. Filas imensas surgiam calçada afora (por este dia até vale recomendar chegar ao museu na parte da tarde), mas assim que se começa a andar pelos corredores do belíssimo e cruzar com tantas obras de arte clássicas, entende-se a loucura de pessoas pelos corredores do prédio, e aceita-se (embora o desejo de voltar em um dia vazio – deve existir algum no ano – tome o coração).

O sexto andar do prédio (assim como no Gugheihem Museum, recomenda-se a visita invertida) abrigava uma interessante mostra pop com obras do sueco naturalizado norte-americano Claes Oldenburg, escultor que ao lado de Andy Warhol e Roy Lichtenstein forma o trio de ferro da Pop Art. Esculturas de hambúrgueres, sorvetes, bolos e objetos comuns do dia a dia ganham vida em formatos exagerados e cores berrantes criando uma sensação de que a cultura de massa, na sociedade de consumo, é como um exagerado prato de comida.

Porém, o crème de la crème do MoMA está no quinto andar do prédio, e é de deixar mesmo quem já frequentou alguns dos maiores museus do mundo de boca aberta. Estão aqui o magnifico “Noite Estrelada” (1889), de Van Gogh, um dos mais concorridos do acervo, e ainda assim tão sossegado e tão próximo do espectador que comove. Na sala ao lado, mas no mesmo campo de visão, apenas o quadro que inaugurou o cubismo, “Les Demoiselles d’Avignon” (1907), de Picasso. A série de quadros de “Latas de Sopa Campbell” (1962), de Andy Warhol, está na entrada de uma das cantinas do prédio.

Entre os meus preferidos destaco “Still Life of Three Puppies” (1888), quadro cômico de Gauguin; “Still Life with Flowers” (1912), de Juan Gris; o sublime “The Empire of Light 2” (1950), de René Magritte; “Carta Fantasma” (1937), de Paul Klee; um desenho da Monalisa de bigode, que compõe a obra “Boîte-en-Valise” (1935-1941), de Marcel Duchamp, o maior de todos; mais o espetacular “Number 1A” (1948), de Jackson Pollock. O quadro “A Persistência da Memória” (1931), de Dali, também é do MoMA, mas estava emprestado…

Fizemos um pouco de tudo nestes últimos dias. Comemos no Soup Man (carinhosamente apelidado de Soup Nazi pelos personagens da série Seinfeld – e a sopa é realmente excelente), caminhamos pelo Battery Park, com a Estátua da Liberdade ao fundo, atravessamos a Brooklyn Bridge, provamos a melhor tira de carne da viagem em um bar no Brooklyn (Sweet Water, recomendo) ao preço de 17 dólares para, no dia seguinte, economizar comendo a pizza de 0,99 cents elogiada pelo The New York Times (“Pelo preço é surpreendemente ótima).

Passei rapidamente em algumas lojas de CDs e vinis, mas adquiri muito menos do que eu imaginava. No entanto, fiz a festa no New Beer Distributors of New York City, a meca de cerveja artesanal na cidade. Aliás, boa parte dos novos restaurantes tem cervejas locais em cardápio. A Cantina Corsino, bom italiano no Meatpacking, exibe com orgulho a premiada Brooklyn Wit, de Garrett Oliver, que só existe em torneira, não em garrafa, mas ainda devemos esticar até a cervejaria neste sábado (embora o tempo nublado desanime um pouco).

No quesito comida é importante citar o Chelsea Market, shopping gastronômico montado em um prédio que pertencia a Companhia Nacional de Biscoitos, a NaBisCo, e que agora reúne um bom número de locais notáveis em bons pratos. Quem se anima com frutos do mar tem que bater cartão no Chelsea Market (eles preparam lagosta na hora), mas há opções para todos os gostos em um local charmoso, com q de futurista e hipster, mas você nem dá bola para isso assim que começa a caminhar pela oficina de cheiros que se transforma o shopping.

A viagem está chegando ao fim. Neste domingo à noite partimos para São Paulo, e a loucura da vida recomeça – embora eu vá retardar alguns compromissos até julho, já que viajo para a Europa no começo de junho para uma segunda perna de viagens em 2013 – antes, ainda, estarei em Porto Velho para o Festival Casarão 2013 e participarei de um ciclo de debates e ideias em Belo Horizonte, no começo de junho. Mas, voltando à Nova York, a viagem está chegando ao fim, e o balanço completo virá ali pela segunda-feira, mas já posso dizer que estou cada vez mais enamorado dessa megalópole barulhenta e instigante. São Paulo, se cuida.

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 11, 2013 No Comments

Palma Violets ao vivo em Nova York

A melhor banda dos últimos tempos da última semana do semanário inglês New Music Express chegou à Nova York para sua segunda turnê cercada por um misto de descrédito. A primeira passagem, em janeiro, antes mesmo do lançamento de “180”, o primeiro álbum, foi um típico reconhecimento de terreno, com a banda inglesa tocando em lugares minúsculos para um público curioso em conhecer a “banda que significa a morte de um modelo, um prego no caixão da imprensa britânica como criadora de produtos capazes de produzir histeria em massa”, segundo resenha violenta e venenosa do jornal espanhol El País.

Não é a primeira vez e não será a última, mas a América continua sendo um território complicado, sedutor e necessário para as bandas da terra da Rainha Elizabeth, e com o Palma Violets não poderia ser diferente. Das suas duas datas em Nova York em maio, a primeira, no pequeno e sensacionalmente barulhento Music Hall of Williamsburg, no Brooklyn, com lotação de 550 pessoas, os ingressos só foram esgotar na tarde do dia do show. Já para o show no dia seguinte, no Bowery Ballroom (795 pessoas), ainda havia ingressos (enquanto gente como Lights, Ms Mr, !!! e Laura Mvula, que tocam na semana que vem, já estão sold out).

A molecada do The Orwells, de Chicago, abriu a noitada diante de um bom público com um som interessante e barulhento, nerd até a medula, remetendo a um Weezer desengonçado (e só fui descobrir que o vocalista se chama Mario Cuomo quando fui conversar com a banda na banquinha pós-show). O single “Mallrats (La La La)” soou perfeito ao vivo. Já o Guards, banda do Brooklyn tocando em casa e lançando seu primeiro disco, “In Guards We Trust”, fez um show eficiente e absolutamente profissional, com um pé atolado no indie e outro no hippie viajandão do começo dos 70. Bom show – o som potente da casa ajuda, e muito, as bandas.

Como um Malcolm McLaren canastrão (o cabelo ruivo enrolado e a postura egocêntrica ajudam na comparação), o amigo meio roadie, meio faz tudo Harry Violent subiu ao palco para chamar a atração principal avisando que, entre outras coisas, “nesta noite, todos os seus sonhos serão realizados: de Londres, Palma Violets”. Difícil explicar o que aconteceu nos 50 minutos seguintes. Como uma banda responsável por um disquinho tão vagabundo quanto “180” (“marcado por uma dolorosa falta de canções memoráveis”, segundo resenha do Observer) pode soar tão urgente, violenta e apaixonadamente festeira ao vivo?

Se alguém me contasse, afundado no ceticismo de meus 40 anos, eu duvidaria, mas o que o Palma Violets fez numa noite de quinta-feira primaveril no Brooklyn foi uma apresentação memorável que condensava alguns dos melhores momentos do (punk) rock sujo e mal tocado britânico das quatro últimas décadas. De Clash e Sex Pistols até Libertines e Vaccines, os quatro moleques ingleses fizeram mais de 500 pessoas pularem insanamente num daqueles shows que parecem validar o exagero da palavra histórico. Nada como ter menos de 20 anos e se entregar no palco como se este fosse o último show da vida.

Desde o primeiro instante em que pisou no palco, o baixista com jeitão de psicopata “Chilli” Jesson provocou e instigou a audiência. “É assim que funciona um show sold out nos Estados Unidos?”, disse a certo momento, com os braços abertos simulando algo como “muita gente duvidou, mas aqui estamos nós. Olhem isso!”. E se “180”, o disco, não passa confiança devido ao excesso de regurgitação de chicles sem carisma, ao vivo a coisa muda de figura. Mas não espere originalidade. O que o Palma Violets faz no palco é apenas uma releitura desajeitada e explosiva do mais desajeitado e explosivo rock britânico. E funciona.

O trio de canções inicial “Johnny Bagga Donuts”, “Rattlesnake Highway” e “All the Garden Birds” serviu para visualizar a postura da banda no palco. “Chilli” Jesson é o delinquente. Não para um minuto e bate nas cordas do baixo muito mais pelo instrumento estar pendurado em seu pescoço do que por técnica além de gritar como se estivesse cantando. O guitarrista e vocalista Samuel Thomas Fryer é o contraste: inseguro, calculado, estudando cada milímetro da loucura que está tomando o palco. Mayhew, o tecladista, alheio a confusão, parece estar em um universo paralelo enquanto Doyle, o baterista, faz o básico sem frescura.

O show empolga e o nível de adrenalina sobe consideravelmente conforme as canções são tocadas atingindo o ápice no meio do show, com “Best of Friends”, a melhor música de 2012, segundo a NME. Neste momento é possível visualizar perfeitamente tudo aquilo que faz alguém amar a música, ama-la cada vez mais: centenas de pessoas pulando abraçadas e cantando uma canção que diz muito mais a elas, aqui e agora, do que qualquer outra canção que já foi feita. Porque é fresca. Porque fala de um mundo em que o sexo, quem diria, está sendo deixado de lado, e o pessoal do Music Hall parece entender isso melhor do que eu, que admiro a festa (embora não seja partidário da opção).

Após pouco mais de 40 minutos vibrantes, o quarteto deixa o palco tendo tocado 10 músicas, praticamente tudo que eles compuseram até agora. O público pede, e eles voltam para exibir a já tradicional cover de “Invasion of the Tribbles”, canção de 1980 do grupo punk canadense The Hot Nasties, com Harry Violent no palco berrando a letra ininteligível e incentivando o pogo. Integrantes do Guards entram com um bolo para o baixista “Chilli” Jesson, dando início a uma guerra com cerveja voando para todo lado e todo mundo pulando abraçado, festejando e comemorando o provável primeiro show vitorioso do Palma Violets na América, um momento de certa inocência rock and roll de quem ainda não sabe direito o que está acontecendo, mas quer aproveitar ao máximo. Que eles consigam manter a chama acesa por mais alguns meses. Por esta noite valeu a pena.

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 10, 2013 No Comments

EUA 2013: Nova York e Peter Murphy

New York, New York. Deixamos New Orleans apaixonados na madrugada de segunda para terça, e todo sentimento caipira agora é coisa do passado. “Pra onde vocês estão indo?”, perguntou o rapaz da Delta no aeroporto Louis Armstrong. “Nova York”, respondemos. “Ahh, The Big Apple”, comentou com um sorriso de quem iria conosco se pudesse. O voo foi tranquilo, afinal, desmaiamos, e quando demos por conta já estávamos pousando no aeroporto de La Guardia. Nova York nos recebeu com sol, frio, flores, buzinas e um trânsito caótico. Toda simpatia das três cidades anteriores são coisas do passado.

Calma, também não é assim. Carl, o segurança de dois metros de altura e largura que nos recebeu na porta do prédio do apartamento que alugamos, disse que a chave não estava na portaria (sabíamos, afinal combinamos o check in para às 15h e chegamos às 11h30), mas que ele iria ligar e tentar resolver. “Vão comer alguma coisa e voltem em uns 15 minutos”, orientou, até indicando um lugar bacana. Meia hora depois, nossa chave já estava disponível e era hora de desfazer as malas mais uma vez, organizar a coisa toda e bater um pouquinho de pernas pela cidade que mais exige da disponibilidade física do turista.

Sem muita organização, saímos caminhando pela Quinta Avenida, entramos na lojinha da Apple, comemos hot-dog vagabundo na frente do Guggenheim (se estivesse com fome comeria 15 destes hot-dogs de 2 dólares numa tacada só. Junto com uma Cherry Coke de 600 ml), olhamos o Central Park, passamos na Times Square, tudo lindo, tudo maravilhoso para a Lili, turista de primeira hora nessa cidade de pedra e de carros amarelos. Da série “Contos de Nova York”: dois carros encostam na calçada após uma leve batida; o dono do taxi diz em inglês de indiano: “Você atravessou na luz vermelha”. O dono do carro branco responde em inglês de indiano: “Eu não. Quem atravessou foi você”. De que lado você fica, Deus?

No metrô, pouco depois, um moleque com skate nos braços e a cara mais inocente do mundo senta ao lado de um caipirão de bigodão bolerão, chapéu de cowboy com uma lanterna para iluminar as noticias que ele lia atentamente no jornal, botas enormes com esporas e, assim que ele levantou, um molho de chaves no lado direito, um coldre com uma arma no lado direito. Já vi muita coisa estranha no metrô de São Paulo, mas nunca um cara que estivesse atuando como dublê de John Wayne uns 50 anos depois… em Nova York. Não queria contar para vocês, mas cheguei na segunda aqui porque era convidado do baile do Metropolitan, que aconteceu na segunda. Estava tão cansado que decidi dar cano. Gisele teve que ir sozinha.

Acordamos cedinho na terça-feira para tentar aproveitar o dia. Visitamos o Guggenheim, museu número 1 na listinha pessoal (veja os outros 14 aqui), que está exibindo a exposição “Gutai: Splendid Playground”. O que deu pra perceber da mostra, que toma quase todos os corredores do museu, é que Yoshihara Jir? é bastante perturbado. Da primeira vez que vim aqui, em 2011, lembro que não havia nenhuma exposição temática, o que faz com que a produção preencha os corredores circulares do museu com o filé de sua coleção. Foi tão especial e tocando que desci os corredores com lágrimas nos olhos. Desta vez, aquela coleção ficou restringida a uma sala com cerca de 15 a 20 obras, mas valeu por ter visto a hilária Cabeça da Dora, de Picasso, e as Montanhas de Saint Remy, de Van Gogh, novamente.

O almoço foi em Little Italy, uma pizza no tradicional Lombardis mais ótimos canolis de rua. Dali estiquei sozinho para a New Beer Distributor, uma distribuidora de cervejas com preços ótimos e incomparáveis. Comprei quatro garrafas grandes (Rogue Chocolate Stout, Rogue XS Russian Imperial Stout, Dogfish Namaste e uma Dogfish Head 75 min IPA) e mais nove pequenas, de 335 ml, quatro delas Flying Dog, quatro Dogfish Head e duas que atirei no escuro no meio de tanta cerveja desconhecida. 14 garrafas de cerveja, 84 dólares com taxas inclusas. Se fosse no Brasil, só Rogue XS Russian Imperial Stout já estaria custando esse preço.

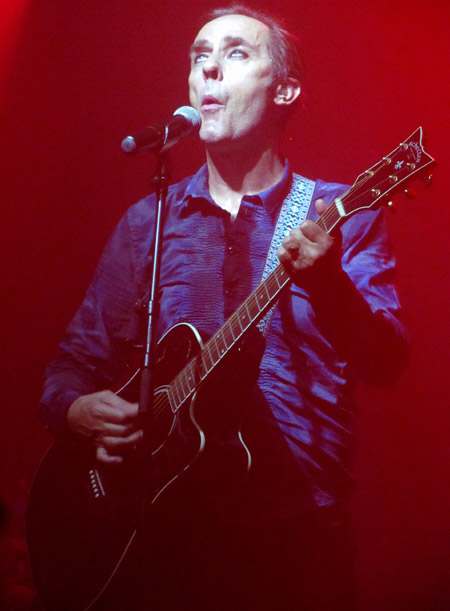

O ponto alto do dia, no entanto e pra variar, foi um show. Na verdade, três. Não os três. Ok, do começo. Peter Murphy iria celebrar 35 anos de Bauhaus no Webster Hall, com 1400 ingressos sold out. O prédio do Webster Hall data de 1886, e é reconhecido pela prefeitura como um marco cultural de Nova York. Atualmente, o prédio se divide em discoteca, boate, sala de concertos, centro de eventos corporativos, bar e estúdio de gravação. A sala de concertos está logo no primeiro piso, e o ticket do ingresso não dá direito ao pagante de conferir as outras badaladas festas da casa (uma pena… já viu as fotos?).

Quem abre a noite é uma banda tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que faz o Muse parece interessante. Nem tentei descobrir o nome deles, mas eles castigam os ouvidos dos presentes por cerca de meia hora, e quando deixam o palco até penso em pegar uma cerveja para comemorar, mas ao preço de duas por 14, três por 20 Obamas, desisto porque eles não merecem. Quem vem na sequencia é o Ours, com nova e excelente formação (deve ser a quinquagésima sétima desde a estreia em 1994), e faz um show curto, de oito ou nove músicas, mas não desperdiça um segundo. Prestes a lançar disco, “Ballet the Boxer”, a banda comandada por Jimmy Gnecco sai do Webster Hall com o título de melhor show da noite (entrosamento perfeito entre as duas guitarras e um baterista de mão tão pesada que parecia querer derrubar o prédio).

Isso não quer dizer que Peter Murphy fracassou numa noite de terça-feira em Nova York. Acompanhado de baixo, guitarra e bateria perfeitamente entrosados, o eterno vocalista do Bauhaus (e que, com um bigodinho cafajeste, passaria fácil por Nick Cave) exibiu estilo e cacoetes que entregam o quanto a história do rock é desconhecida (se fosse conhecida, Bauhaus venderia muito mais discos que o Interpol). De calça e jaqueta de couro, careca surgindo no alto da cabeça, um sabre de luz e um ar blasé perfeitamente inserido no personagem, Murphy cumpriu o que prometeu cantando Bauhaus do começo ao fim da noite (e ainda batucando na bateria e tentando tocar escaleta) e fez a festa da imensa galera de preto que tomou o Webster Hall.

Da abertura, com dobradinha do álbum “Burning from the Inside”, de 1983 (“King Volcano” e “Kingdom’s Coming“) passando por canções como “Double Dare”, “Dark Entries” e “Stigmata Martyr” (1980), “The Passion of Lovers” (1981) e “She’s in Parties” (1983) até “Adrenalin”, do álbum “Go Away White”, de 2008, e covers de “Severance” (Dead Can Dance) e “Telegram Sam” (Bauhaus), o que se viu foi um cantor insatisfeito com o som, que estava ótimo (por mais de uma hora ele ficou gesticulando para a mesa com sinais de abaixa ou aumenta volume de algum instrumento), mas com uma voz que, aos 55 anos, continua em forma.

O hino “Bela Lugosi’s Dead” surgiu com alfinetadas de eletrônica e fez o piso do primeiro andar do Webster Hall chacoalhar enquanto jornalistas foram agraciados com um dedo do meio em riste pelas críticas a esta “volta financeira ao repertório do Bauhaus”. Interessante que a música mais festejada de uma noite com Peter Murphy celebrando 35 anos de Bauhaus tenha sido “Ziggy Stardust”, cover fiel e sujona de David Bowie, mas, ainda assim, o cantor deixa Nova York mantendo a aura mítica em torno do Bauhaus com um grande show. Só não foi o melhor da noite…

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 8, 2013 No Comments

New Orleans: Jazz Fest e Black Francis

O domingo na cidade mais populosa da Louisiana (que, por jogos políticos, não é a capital, cedendo a posição para a vizinha Baton Rouge) amanheceu ensolarado, mas com um vento cortante sabe se lá de onde veio. E o vento fez questão de acompanhar todo o último de dia de shows do New Orleans Jazz & Heritage Festival, sétimo na contagem da edição 2013. Um bom público voltou a se dirigir para o Fair Grounds Race Course, mas o jóquei não chegou ao nível de lotação extrema da véspera. Ainda bem. Mesmo assim, muita, mas muita gente.

Para baixar as cortinas da edição 2013, a organização escalou a banda mais quente dos últimos dois ou três anos, Black Keys, para o palco principal, e novamente (pela terceira vez na minha contagem pessoal), o duo de Ohio não correspondeu. O número de canções para deixar o público sem ar de tanto pular e gritar é imenso, mas o som baixo, e prejudicado pelo forte vento, colocou a apresentação da dupla no limbo. Já passou da hora da dupla contratar um técnico de som de verdade. Alguém, por favor, passa o telefone do cara do QOTSA?

Dois dias de festival me fizeram acreditar que este não é um lugar para você ir atrás dos grandes shows. Primeiro porque as áreas ficam superlotadas; segundo porque o barro é intenso, e é preciso sujar a camisa para ficar próximo do seu ídolo; e terceiro, e mais importante, porque os palcos Blues, Jazz e Gospel promovem apresentações catárticas e inesquecíveis, e vale muito valoriza-los. Não é que você não deva ir no festival, muito pelo contrário: você TEM que ir para New Orleans, e, se possível, aproveitar o festival, mas fuja dos grandes nomes.

Desta forma, esqueça o Black Keys, porque 50% do que passou pela tenda gospel foi muito, mas muito melhor do que a show de Dan Auerbach e Patrick Carney (estou falando pelos shows que eu vi, mas coloco meu terço no fogo e acredito que 100% das pessoas que passaram pela tenda honraram mais a camisa). E se eu morasse em New Orleans (ou se eu vier a morar), anotem: frequentarei mais a igreja. Um show atrás do outro de fazer Jesus abrir o sorriso e o corpo sacolejar com batidas fortes de funk, soul e blues em alta voltagem.

No palco Jazz, o patriarca Ellis Marsalis (pai de Branford e Wynton), do alto de seus 78 anos, mostrou elegância e competência ao comandar, no piano, um trio refinadíssimo. O som beliscava a bunda da garota de Ipanema da Bossa Nova, e partia num crescendo instigante. A banda formada por Jason Marsalis, na bateria, pelo baixista Jason Stewart e pelo saxofonista Derek Douget, atendeu as provocações do mestre construindo com leveza e descontruindo canções como “Love For Sale” e “Invitation”, dois números de Thelonius Monk.

Quem também colocou o jazz no pedestal mais alto dos shows do domingo foi o estiloso quarteto de Wayne Shorter, com uma apresentação que valorizou a improvisação numa pegada meditativa, daquelas que o silêncio reverente dos presentes só fez aumentar a emoção do show. Do lados dos pastores, destaque para Cyntia Girtley e a impressionante apresentação de Val & Love Alive Mass Choir, com vocalistas deixando o coral para colocar todos na tenda (que começou a encher conforme a pregação aumentava) de pé e batendo palmas. Bonito.

Momentos bonitos também foram vistos no show da New Orleans Classic R&B, que levou veteranos da cena local para o palco, e também para o som irlandês da Savoy Family Cajun Band, que fez uma porção de velhinhos arrastarem os sapatos na frente do palco. No quesito comida, não consegui encarar o sanduíche de carne de jacaré, mas me alimentei pelo dia todo com um prato de arroz, feijão e calabresa à Louisiana (só depois de muito tempo encontrei a tenda de tomates verdes fritos, e quem gosta de ostras tem que vir ao festival!).

Aproveitei o último dia do New Orleans Jazz & Heritage Festival para conhecer a estrutura do festival, e caminhar por tendas que vendiam livros (sobre música, culinária, fotografia e mais, alguns com tarde de autógrafos), CDs (de todas as bandas que se apresentam no festival) e até pela agência do correio montada no Jóquei, caso alguém queira despachar ali mesmo alguém presente adquirido nas dezenas de barracas do festival. A sensação é de que, em termos de eventos de música, o Brasil está a 10 mil anos luz de distância. Uma pena.

O saldo final foi bastate positivo, mas mais interessante que o Jazz Fest é a própria New Orleans, uma daquelas cidades que dá vontade de cutucar os amigos e encher o saco dizendo “conheça, conheça, conheça”. Tanto que o melhor show do fim de semana não aconteceu no Jóquei da cidade, mas sim em uma salinha com ingressos sold out totalizando 100 felizardos que tiveram a oportunidade de conferir Reid Paley contar piadas e ótimas canções enquanto Frank Black, apenas de voz, guitarra e camiseta sem mangas, mostrava canções do Pixies.

Black Francis começou só com “Wave of Mutilation”. Só. Do Pixies vieram ainda “Mr. Grieves”, “Gouge Away”, “Velouria”, “Monkey Gone To Heaven” e “Where Is My Mind?” enquanto a carreira solo trouxe pérolas de várias épocas como “I Heard Ramona Sing” (1993), “Abstract Plain” (1994), “Six-Sixty-Six” (1998), “Bullet” (2001), “California Bound” e “The Black Rider” (2002), “Another Velvet Nightmare” e “Sing for Joy” (2005), “Tight Black Rubber” (2007) além de três em dueto voz e guitarras com Ride Paley, como a ótima “Ugly Life” (2010). Finito o show, hora de partir sorrindo para o hotel e já com saudade de New Orleans…

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 7, 2013 No Comments

O penúltimo dia do New Orleans Jazz Fest

A primeira edição do New Orleans Jazz & Heritage Festival aconteceu em 1970, e nestes mais de 40 anos de história, o evento se fixou no calendário oficial da cidade como uma datal para comemorar a chegada da primavera. Assim como o Rock in Rio, o Jazz Fest acontece em dois fins de semana, mas a semelhança com o festival carioca de line-up óbvio para por ai, já que a escalação do Jazz Fest privilegia artistas desconhecidos das regiões da Louisiana e Mississipi (e de outros Estados em menor escala) numa escalação de mais de 60 atrações diárias sempre encabeçada por artistas de renome distribuídos por 12 palcos.

Em 2012, Beach Boys, Neil Young & Crazy Horse, Bruce Springsteen, Tom Petty & The Heartbreakers, Bon Iver, Foo Fighters, Florence e muitos outros se dividiram nos sete dias do festival. Em 2013, a escalação reunia Fleetwood Mac, Phoenix, Frank Ocean, Patti Smith, Billy Joel, Black Keys, Los Lobos, Stanley Clarke, B.B. King e muito mais numa maratona que começa todos os dias às 11 da manhã e se encerra pontualmente às 19h visando não prejudicar a centena de casas noturnas espalhadas pela cidade – e que continua a programação do festival até altas horas da madrugada, dependendo da disposição do freguês.

Desde 1972 que o Jazz Fest acontece no Fair Grounds Race Course, terceiro Jóquei Clube mais antigo da América. Os últimos dias do outono trouxeram chuvas, e a decantada reclamação de uma parte do público brasileiro sobre a lama no Lollapalooza Brasil 2013 seria motivo de chacota aqui, já que o barreiro se forma em boa parte dos palcos, assim como o cheiro de estrume de cavalo se espalha pelo ambiente competindo com os aromas deliciosos das mais de 50 barraquinhas de comida cajun e creole espalhadas pelo espaço, mas a grande maioria parece não se importar. Aqui, ao menos, os cavalos não reclamaram do cheiro dos hispsters.

É óbvio que não há como comparar uma cidade apaixonadamente musical, deliciosamente caipira, extremamente arborizada e de população que não passa dos 400 mil habitantes atualmente (embora estivesse com quase 550 mil antes do Furacão Katrina – a migração foi enorme) como New Orleans com uma megalópole de pedra como São Paulo, onde sujar os pés no barro e sentir a presença de animais (fora gatos e cachorros mais bem tratados – muitos deles vestidos – que muita criança) não faz parte da rotina diária. A questão é enfrentar as intempéries da melhor maneira possível, e receber a primavera de braços abertos. Não é agradável, mas também não é o fim do mundo (ainda mais se você está preparado).

Desta forma, os locais se armam de cadeirinhas (vendidas a 13 dólares no centro), galochas e muito bom humor e partem para o Fair Grounds Race Course logo que os portões abrem. A vizinhança recebe os visitantes de forma alegre e cordial com dezenas de casas ostentando mensagens de boas vindas. Em certo momento, um senhor abre a porta de sua casa, chega ao jardim e, diante da multidão, brinca: “Até que enfim vocês chegaram”. Os ingressos, que custavam 50 dólares por dia, estão saindo por 65 dólares na porta, mas as filas são comportadas e rápidas. A segurança olha rapidamente as bolsas e quando menos se percebe você já está dentro ao lado da Tenda Gospel.

Mahalia Jackson, criadora do festival em 1970, era uma grande cantora gospel, e a tenda recebe músicos, pastores e ministros da fé numa vibe “God is Good”. O coral gospel da Arquidiocese de New Orleans emocionou os presentes, mas quem botou pra quebrar foi o Ministro Jai Reed, com cinco backings vocals, uma voz intensa e uma performance que exibe estudos do trabalho de gente como Otis Redding e James Brown (só faltou o homem ajoelhar) arrasando em um som que pescava influências de soul, funk, jazz e blues. Na primeira fila, sentada, uma freira já senhora parecia aprovar a apresentação.

Junto a Tenda Gospel ainda há a Tenda Blues e a Tenda Jazz, as três com cerca de 1500 cadeiras mais arquibancadas e as laterais tomadas nos shows mais concorridos, como a excelente apresentação da Fleur Debris Superband e a desconstrução sonora de Terence Blanchard, que trouxe seu filho, recém-formado numa escola de canto, para um dueto emocionante. “Vou contar um segredo para vocês: essa foi a primeira vez que fizemos isso ao vivo na frente de um público”, disse depois. O repertório de apenas cinco canções em 1h15 de show trouxe muitos improvisos valorizando a qualidade impecável do quinteto. Aguarde vídeo.

De hora em hora, enquanto os shows ocorrem, paradas saem arrastando uma multidão festival adentro. Quem abriu a programação foi a Cherokee Hunters & Wild Red Flame Mardi Grass Indians seguida pela Kinkfolk Brass Band with Nine Times Ladies e, depois, pelo grupo Malê Debalê, da Bahia. Há música em quase todo o espaço do Jóquei, que é absolutamente tomado por caminhões de cerveja (em New Orleans, ao contrário da maioria das capitais norte-americanas, é autorizado consumir álcool na rua e em eventos públicos), da produção dos shows e pelas cadeiras trazidas por cerca de 70% dos mais de 70 mil presentes.

Para organizar a coisa toda, a produção cria pequenas vilas com palcos, alimentação e dezenas de lojinhas de badulaques. No quesito comida a coisa toda é imbatível. O forte aqui são os frutos do mar (camarão, peixes, mariscos e até mesmo carne de jacaré nas mais diversas formas), mas há também sanduiches com carne de porco, linguiças e frango deliciosamente fritos além de tomates verdes fritos, batata doce e o melhor da culinária cajun e creole. Opto por um Jambalaya, que em Minas Gerais é conhecido como Galinhada, mas aqui recebe pimenta Cayenne e fica uma delícia. Lili encarou um Schrimp & Duck Cajun Pasta, algo como macarrão cajun com camarão e pato.

Os shows seguem nos diversos palcos: The New Orleans Bingo Show faz uma apresentação performática no Gentilly Stage (que mais tarde irá receber Phoenix) enquanto a Congo Square está cheia para ver Davell Crawford (logo mais este palco terá Frank Ocean) e dezenas de velhinhos dançam animadamente com a Lars Edegran’s New Orleans Ragtime Orchestra no Hall Tent. A hora, no entanto, se aproxima, e quase todo o público do festival parte para o Acura Stage, local em que o Fleetwood Mac se apresentará para um público aparentemente tão grande quanto, ou senão maior, que os de Foo Fighters e Pearl Jam no Lolla Brasil.

A região próxima ao palco está absolutamente enlameada, e como não viemos a rigor (com galocha) decidimos ir para o fundo, que está completamente tomado por um público majoritariamente mais velho, mas que canta “Second Hand News” a plenos pulmões e reconhece “The Chain” nos primeiros segundos da marcação de bateria. O set list é idêntico ao dos shows recentes da banda, e seguem-se “Dreams”, a nova “Sad Angel” e “Rhiannon” em grandes versões, mas Stevie Nicks improvisa um trecho de uma canção chamada “New Orleans”, que ela escreveu após o Katrina, em 2005: “Eu quero alugar um quarto em New Orleans / Quero cantar nas ruas do French Quarter”, diz a letra, que conquista ainda mais o público – como se isso fosse possível.

Cerca de sete músicas depois já estamos nos deslocando para os outros palcos, afinal, com o intuito de dividir a enorme audiência, o Jazz Fest escala suas principais atrações praticamente ao mesmo tempo. O Fleetwood Mac começou às 16h40, Frank Ocean às 17h25, Phoenix as 17h30 e Los Lobos às 17h40. Não conseguimos chegar no Frank Ocean (o palco estava do outro lado do jóquei), mas conseguimos confirmar que o Phoenix continua fazendo aquele show coxinha que vimos no Planeta Terra anos atrás. Eles abre com o novo single, “Entertainment”, gastam “Lisztomania” nos primeiros 15 minutos de set, e então Thomas Mars vai tirar sua tradicional soneca nas caixas de som enquanto a banda dispersa o bom público.

Por sua vez, em uma Tenda Blues absolutamente lotada, a audiência urra enquanto no palco, abastecido de três guitarras, o Los Lobos distribui riffs e mais riffs de rock and roll cru e festeiro. O repertório, comandado por David Hidalgo – que selecionava boa parte das canções na hora e depois trocaria a guitarra pela sanfona, trouxe “The Neighborhood” em versão sujoma, mais a deliciosa “Rosa Lee”, o agito rockabilly de “I Got to Let You Know”, a chicana “Volver, Volver” e covers sensacionais de “Dear Mr. Fantasy” (Traffic) e “Papa Was a Rolling Stone”, dos Temptations. No bis, uma versão de “Not Fade Away”, de Buddy Holly, e “Bertha” encerraram um dos grandes shows do antepenúltimo dia do festival.

Acabou? Não. Já fora do festival, bandas se apresentavam nos quintais das casas estendendo a experiência do festival adiante, mas a noitada ainda teria diversos shows pelas casas noturnas da cidade. Terence Blanchard, por exemplo, se apresentaria no Snug Harbor, a casa dos Marsallis na cidade, e o Mahalia Jackson Center receberia Black Crowes. Mas após oito horas de festival, nada melhor que ir para o hotel descansar. A saída, um pouco confusa, foi rápida, com filas para taxi e ônibus se dispersando rapidamente, e em 40 minutos já estávamos na Canal Street, rua central de New Orleans, em direção ao descanso. Domingo tem mais.

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 5, 2013 No Comments

EUA 2013: New Orleans e o Katrina

Deve ser problema comigo, mas me apaixono por cidades condenadas (o que talvez explique eu morar em São Paulo). Um dos meus maiores sonhos é me mudar para Veneza, uma cidade que a qualquer momento pode desaparecer inteira (Santorini é outro sonho). New Orleans, minha nova paixão, corre sérios riscos, e não sei se me mudaria para cá, mas nem sai daqui e já estou planejando uma volta. Porém, a cidade que foi devastada pelo furação Katrina em 2005 (veja uma imagem para ter uma ideia da área alagada) é séria concorrente a desaparecer com o aquecimento global ou mesmo com futuros furacões.

Claro, não é tão simples e radical assim, mas New Orleans já sofreu com mais tempestades e furacões do que nós, brasileiros, podemos supor. Ao menos foi isso que tirei do Tour Katrina, passeio educativo que fiz hoje pelas áreas que foram tomadas pela água naquele verão de 2005 (”O dia do furacão estava lindo”, conta em certo momento a nossa guia”). Não sou a favor de esmiuçar tragédias, ainda mais turisticamente (nunca farei as por campos de concentração, nunca), mas, principalmente nesta cidade apaixonante, achei interessante conhecer esse outro lado de New Orleans até para entender este momento atual da cidade.

Carol, a guia da agência Gray Line, uma senhora de cabelos grisalhos que não poupa críticas ao governo, aos políticos e aos turistas que acreditam que New Orleans é só jazz, dá uma aula no passeio que dura cerca de três horas, e passa por diversas regiões que foram afetadas pelo furacão, a maioria reconstruída, mas com histórias interessantes sobre a tragédia. “A região do Cassino ficou ilesa”, ela conta em certo momento. “A polícia se transferiu pra lá. Consta que não houve trapaças durante esse tempo”, sarreia.

80% da cidade de New Orleans ficou submersa. “Eu e minha família fomos para Jackson, no Mississippi, e mesmo lá sentimos os efeitos do furacão”, conta Carol. “Quando voltei, 21 dias depois, a única coisa que se ouvia era silêncio. Não havia pássaros nem bichos. Só silêncio”. Carol foi uma das centenas de milhares de pessoas que atendeu o chamado de evacuação proposto pelo governo federal, que avisou: “Quem ficar será por sua própria conta e risco”.

São quase oito anos desde o furacão, e o tour, que já foi citado pelo New York Times, é interessante para observar a maneira com a cidade se reconstruiu. “A Prefeitura ofereceu 150 mil dólares para cada morador que quisesse reconstruir sua casa”, ela explica. “Quem quisesse se mudar poderia doar o terreno para uma instituição”. Nas áreas mais afetadas é possível ver dezenas de novas casas assim como dezenas de lotes vazios aguardando novos compradores. Muitos moradores, como o da foto acima, decidiram elevar suas antigas casas a uma altura inalcançável por uma futura tempestade.

Ao passar por uma região de classe média alta, Carol explica: “Gosto de passar por aqui porque muita gente acredita que só as áreas pobres foram afetadas, mas não, para o furacão todos são iguais”, completa com ar de sarcasmo. As histórias se multiplicam conforme o ônibus segue: “O que vocês fariam com essa casa?”, ela pergunta ao mostrar um imóvel condenado. “Aqui moravam um casal de velhinhos. Eles conseguiram o dinheiro para reconstruir a casa e contrataram uma pessoa para fazer isso, mas essa pessoa fugiu com a grana”, conta, completando que o marido morreu logo depois, mas a senhora ainda vive ali. “Eles não foram os únicos a serem enganados”, ela conta.

Em certo momento, o tour passa pela casa de Fats Domino. “Ele se recusou a deixar a casa”, ela conta. “E a água levou tudo: discos de ouro, memorabilia, seu piano. Ele se mudou depois, mas fez questão de reformar a casa e mantê-la aqui”. Entre os destaques da região estão as novas casas feitas com a ajuda de gente com o pianista Ellis Marsallis Jr. (pai dos também jazzistas Brandford e Wynton), o dono das Barnes & Nobles e Brad Pitt, cujo projeto Make it Right permitiu a construção e doação de 90 casas futuristas (desenhadas por Frank Gehry) na região.

Ainda assim, com ajuda da prefeitura e de pessoas famosas, uma questão vem à cabeça: como as pessoas continuam morando aqui? O que faz alguém continuar vivendo em uma área de risco? Freud deve explicar, mas acredito que temos ligação com algumas cidades que coisa nenhuma consegue desafiar. Me lembro menino, numa cidade do interior, sonhando em voltar a morar em São Paulo (também uma cidade de risco por vários outros motivos), e hoje, cidade paulistano, me pego emocionado toda vez que o avião sobrevoa a cidade e aqueles milhões de luzes infinitas mostram que estou em casa.

Talvez seja essa força que mantenha as pessoas aqui, e é impossível não pensar no quanto o mundo iria perder sem New Orleans. Ou, como diz a camiseta do atendente de um bar: “Os EUA tem apenas três cidades: Nova York, São Francisco e Nova Orléans. Todas as demais são Cleveland”. Fato é que, pela primeira vez na vida, me arrependi dos meus 40 e tantos anos. Eu queria ter 20 anos, virar madrugadas aqui todos os dias e passar um tempo ouvindo música boa e vivendo enquanto fosse possível viver.

Se você ama música (tocando ou ouvindo) recomendo de peito aberto uma visita a New Orleans. Desde um passeio básico na turística Bourbon Street (estique até a Skully’z Recordz, lojinha bacana de vinis e CDs no número 907) até uma ou várias noitadas na Frenchmen Street, onde os melhores bares de jazz da região estão instalados: The Maple Leaf, Snug Harbor, DBA e outros. Ainda há chance de beber uma cerveja no Royal Street Inn, bar de Greg Dulli, do Afghan Whigs (do ladinho da Frenchmen Street) – se quiser dormir por lá, tem umas suítes.

Quem acompanhou o meu tour anterior pelos Estados Unidos, em 2011, deve se lembrar de que fui (e sou) bastante critico ao “american way of life” (principalmente em comparação com a Europa), mas New Orleans tem pouca coisa a ver com aqueles Estados Unidos. Isso talvez se deva um pouco a colonização francesa (1718 a 1762) e espanhola (1762 a 1803), e outro tanto pela proximidade do Golfo do México e dos países da América Central, o que influenciou não só a culinária (creole e cajun) e a bebida, mas como também a música. Como não se cansa de repetir Lili, essa cidade é um “caldeirão de influências”.

Antes do furacão, que matou mais de 1500 pessoas em toda a Louisiana, New Orleans tinha mais de 500 mil habitantes. O censo seguinte ao Katrina contabilizou 223 mil pessoas na cidade. Atualmente, a população da cidade voltou a crescer e já passa das 350 mil pessoas. Se eu tivesse grana, quem sabe, afinal, uma casa pré-fabricada custa cerca de 75 mil dólares, mas ainda preciso me preocupar com a fatura do cartão de crédito e com a conta bancaria no vermelho. Ainda assim, uma coisa é certa: tenho mais dois dias em New Orleans, mas espero voltar pra cá o mais rápido possível assim que sair daqui.

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 3, 2013 No Comments

EUA 2013: A encantadora New Orleans

Dia absurdamente cansativo. Acordamos às 5h45 em Memphis para fechar as malas, fazer check-out e partir de carro para New Orleans, mais de 600 e tantos quilômetros (pra você ter uma ideia, nas seis horas e meia de viagem atravessamos o Estado do Mississipi inteiro) de reta e mais reta. Ao menos agora já posso falar da experiência de viajar de carro por três Estados norte-americanos: é chato. A estrada não muda e a paisagem, bonita pela presença de muito verde, acaba tornando-se excessivamente bucólica. Sorte que tivemos quase 50 minutos de uma ponte semelhante a Rio/Niterói, mas sobre o mangue que separa(va) New Orleans da civilização.

O cansaço tomou conta de tal forma que decidimos abrir mão do primeiro dia da segunda semana do No Jazz, em que o destaque principal seria Patti Smith. Optamos por um descanso rápido, e depois uma esticada na Bourbon Street, a Rua Augusta deles, mas com muito jazz (enquanto nós temos indies e emos) e suingue, partimos para a Frenchmen Street, ruas com dezenas de pubs com uma programação de jazz para deixar maluco quem ama o estilo. Optamos por jantar no Snug Harbor, da família Marsalis, um pub que em sua parte de cima promove shows intimistas (hoje era show do Dr. Lonnie Smith, amanhã tem Ellis Marsalis Quartet, depois Allen Tousaint e Terence Blanchard). Simplesmente foda.

Nesta sexta também deixaremos o No Jazz passar por nós, mas a ideia é dormir bem, recuperar as forças da viagem (e do cansaço de andar tanto pra lá e pra cá) e encarar uma noitada de jazz. O passeio deste primeiro dia na cidade foi encantador a ponto de New Orleans tomar o posto de Chicago como cidade preferida número 1 dos Estados Unidos. Um trio de jazz com uma senhora soltando a voz no meio da rua quase colocou as emoções para fora na forma de lágrimas, e a comida, ótima, só faz aumentar a empatia por essa cidade, que é um choque imenso de culturas (musicais, gastronômicas e o que você mais quiser). New Orleans tem apenas 350 mil habitantes, e ainda assim é a cidade mais populosa do Louisiana. E uma das cidades mais interessantes dos Estados Unidos.

Leia mais: Diário de Viagem Estados Unidos 2013 (aqui)

maio 3, 2013 No Comments